甲賀NG邸

甲賀NG邸 完成

2014/06/16 月曜日|甲賀NG邸

【写真上】木目のサイディングがアクセントになったモダンな印象の外観が目を引きます。

【写真上】玄関アプローチを長くとり、雨の日でもラクラクです。引き戸にする事によりスペースを広々利用できます。

【写真上】リビングの天井は梁出し天井とし、構造柱を意匠的に見せています。

【写真上】LDKから一直線に繋がる掃き出し窓にはウッドデッキを設け、

室内空間の延長としても広がりを持たせています。

【写真左上】キッチンからはDKウッドデッキ全てが見渡せます。お子様が外で遊んでいても安心です。

【写真右上】間接照明が優しい印象の和室スペース。

【写真左上】シックな装いの主寝室。勾配天井で空間に広がりを持たせ、採光も確保しています。

【写真右上】大容量のウォークインクローゼットを設け、収納力も抜群です。

甲賀NG邸 内部工事2

2014/05/20 火曜日|甲賀NG邸

【写真左】下地のボード間の継ぎ目など、凹凸がある部分にパテを塗ってからクロスを張ります。

この下地をしっかりしておかないと、クロスを張り終えた時にボコボコして影ができたりするので

この下地をしっかりしておかないと、クロスを張り終えた時にボコボコして影ができたりするので

とっても重要な作業になります。

【写真右】屋根の勾配を利用して高くとった天井からは光が溢れます。もし隣地に家が建っても

天井付近に設けた窓から室内に光を取り込むことができます。

【写真左】システムキッチンが取り付けられました。

【写真右】内装工事が終わるまで傷がつかないようにしっかりと保護します。

【写真左】リビングの天井は梁出し天井とし、構造材を意匠的に見せています。

【写真右】リビングに面した小上がりのスペースは和室になる予定です。

甲賀NG邸 外部工事3

2014/05/15 木曜日|甲賀NG邸

足場が外され、外観が顔を出しました。窓の形、配置がアクセントになっています。

甲賀NG邸 外部工事2

2014/04/17 木曜日|甲賀NG邸

通気胴縁が施工されました。通気胴縁を施工することで通気性が高まり、

住宅の寿命を縮める結露やカビ、ダニの発生を防ぎます。

その上からサイディングを貼っていきます。

甲賀NG邸 断熱工事

2014/04/14 月曜日|甲賀NG邸

【写真上】吹付け断熱工事をはじめる前に窓や柱などしかっりと養生します。

【写真上】断熱材を吹き付けています。

断熱材の種類はフォームライトSLといい、現場で液体を発泡させる断熱工法です。

固形断熱材やマット型断熱材と違い、躯体の間を100倍という膨張率で発泡することで、

一切の隙間を塞ぎ、圧迫された仕上げになるので、材木の痩せにも追随する高性能断熱材です。

また、住まいの大敵である壁体内結露を防止し、ダニ・カビの繁殖を抑え、

健康的な生活空間を実現します。

【写真上】断熱材の吹付けが終わりました。

窓枠やダクトのわずかな隙間も密閉し、高い断熱性能を発揮します。

甲賀NG邸 内部工事

2014/04/11 金曜日|甲賀NG邸

家中に電気配線やダクトが張り巡らされています。

このダクトは24時間換気のダクトで、新鮮で快適な空気を家中に循環させてくれます。

甲賀NG邸 防水工事

2014/04/11 金曜日|甲賀NG邸

【写真右】バルコニーの防水工事の様子です。直角の内角にはシーリングを入れ防水性を高めます。

その後FRP(繊維強化プラスチック)という液体を流し込みます。

【写真左】バルコニーの防水工事が完了しました。

【写真右】防水立ち上げの高さをチェックしています。

保証制度で定められているバルコニー防水工事の規定に、

バルコニーの室内側(サッシ枠の下側)の壁については、120mm以上の高さがあることが定められています。

この室内側(サッシ枠の下側)の壁については、サッシ枠との境の施工を丁寧にしていないと

そこから雨水が侵入して雨漏りになってしまう可能性があります。

甲賀NG邸 外部工事

2014/04/10 木曜日|甲賀NG邸

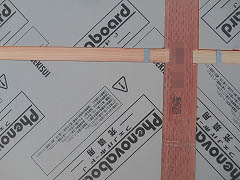

【写真左】透湿・防水・防風シートを貼った状態です。この後通気胴縁を取り付け、サイディングを施工していきます。

【写真右】サッシの下などに防水水切シートが貼られました。

このシートは温度変化による寸法変化や劣化が少なく、安定した防水機能を発揮し、 耐久性に優れ、

このシートは温度変化による寸法変化や劣化が少なく、安定した防水機能を発揮し、 耐久性に優れ、

長期使用での物性変化も殆ど起こりません。

このシートを貼ることで雨水などによる木枠部分の腐食を防ぎます。

このシートを貼ることで雨水などによる木枠部分の腐食を防ぎます。

甲賀NG邸 屋根工事

2014/03/28 金曜日|甲賀NG邸

上棟を終え、屋根にはルーフィング(防水シート)が貼られています。

屋根に構造用合板を貼っただけの状態では雨は防げないので、ルーフィングを敷いて防水しています。

また仕上げ材の防水機能が低下しても雨水の侵入を防ぐために、下地ルーフィングは2重、3重に貼り重ね、

ピンホールを防水テープで補強します。

甲賀NG邸 内部工事

2014/03/28 金曜日|甲賀NG邸

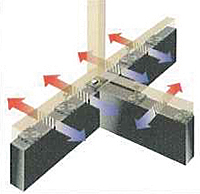

上棟後の接合金物を取り付けます。

地震や台風による水平力を受けた場合、耐力壁に接する柱を引き抜こうとする力が発生します。

その為の強い躯体を築くためには、部材同士の接合部を強固に緊結することが大切です。

甲賀NG邸 上棟

2014/03/20 木曜日|甲賀NG邸

3月19日(水)

無事に上棟を執り行う事ができました。

風雨対策のルーフィング作業をして完了です。

これから着々と工事が進んでいきます。

甲賀NG邸 基礎工事4

2014/03/17 月曜日|甲賀NG邸

19日の上棟に向けて、土台を基礎としっかりつなぎ、断熱材が敷かれました。

弊社では床下の湿気を防止し、構造材の劣化を防ぐ基礎パッキン工法を採用しています。

この工法にすることで、基礎事体に穴を開けないので、基礎強度を損なうことなく、土台の腐れを防止します。

この工法にすることで、基礎事体に穴を開けないので、基礎強度を損なうことなく、土台の腐れを防止します。

甲賀NG邸 基礎工事3

2014/03/10 月曜日|甲賀NG邸

先日、型枠に流し込んだコンクリートが固まって、基礎が出来上がりました。

当社の大半はこのベタ基礎を採用しています。

ベタ基礎は鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているので、

地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がすことが可能だそうです。

また地面をコンクリートで覆うのでシロアリを防いだり、地面からの水蒸気を防ぐ効果もあるそう。

ベタ基礎は不同沈下を起こさせないと言われていますが、敷地全体の地耐力が均一でない場合は、

片方が沈み、もう片方が浮き上がるなど不同沈下が起こる可能性があります。

その為に、事前に地盤調査を実施し、必要・最適な補強を行う必要があるんです。

甲賀NG邸 基礎工事2

2014/02/26 水曜日|甲賀NG邸

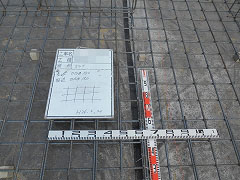

基礎工事が始まり、配筋の検査を行っています。

配筋の幅は家の荷重等を考慮し配置されます。

なので、荷重がかかる場所には配筋の幅が小さくなります。

【写真左上】配筋の幅が大きい。

【写真右上】配筋の幅が小さい。

配筋の検査が終わると型枠が組まれ、コンクリートが流されます。

甲賀NG邸 基礎工事

2014/02/24 月曜日|甲賀NG邸

まずは家の土台となる基礎工事から。。。

型枠が組まれる前に、家の形に合わせて、地面からの湿気を通さないよう防湿シートが張られます。

そして、各種配管もこの時点で決まった位置に配置されます。

甲賀NG邸 地鎮祭

2014/01/21 火曜日|甲賀NG邸

12月22日(日)

無事に地鎮祭が執り行われました。

甲賀市甲賀町で建築させていただきます。

工事中は皆さまの安全に対する配慮はもちろん、細心の注意を払ってまいりますので、

何卒ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

- カテゴリ

- 工事中物件

- 完成物件

- 東近江SD邸 (3)

- 東近江SK邸 (3)

- 東近江MN邸 (5)

- 東近江KM邸 (7)

- 東近江TH邸 (8)

- 彦根OT邸 (9)

- 東近江IM邸 (9)

- CafeNico (11)

- 愛荘KG邸 (12)

- 愛荘NS邸 (11)

- 東近江HS邸 (14)

- 近江八幡KS邸 (20)

- 甲賀KG邸 (13)

- 近江八幡FS邸 (10)

- 日野OS邸 (15)

- 近江八幡YH邸 (9)

- 東近江KM邸 (10)

- 東近江OA邸 (15)

- 日野HT邸 (16)

- ユニフォート八日市 (24)

- 愛荘OT邸 (15)

- 日野SZ邸 (19)

- ユニキューブ上野田 (28)

- ユニキューブ八日市清水 (18)

- ユニフォート桜川東 (22)

- 守山HS邸 (22)

- 彦根S邸 (26)

- 彦根KJ邸 (24)

- 彦根KR邸リフォーム (12)

- 彦根YK邸 (22)

- 日野KH邸 (16)

- 日野KM邸 (25)

- 日野MH邸 (31)

- 日野MM邸 (20)

- 東近江KH邸 (34)

- 東近江NK邸 (16)

- 東近江ST邸 (36)

- 東近江F邸 (9)

- 東近江FI邸 (11)

- 東近江FK邸 (24)

- 東近江IO邸 (18)

- 東近江KW邸 (30)

- 東近江M・N邸 (14)

- 東近江M邸 (16)

- 東近江MD邸 (18)

- 東近江MO邸 (36)

- 野洲NS邸 (24)

- 近江八幡OM邸 (9)

- 竜王TU邸 (13)

- 竜王K邸 (6)

- 甲賀K邸 (8)

- 甲賀IM邸 (10)

- 甲賀H邸 (11)

- 湖南HN邸 (6)

- 栗東SW邸 (7)

- 栗東N・H邸 (7)

- 東近江YN邸 (23)

- 東近江YM邸 (20)

- 東近江YG邸 (12)

- 東近江Y邸 (11)

- 東近江T店舗改装 (8)

- 東近江MS邸 (11)

- 東近江MT邸 (15)

- 東近江N邸 (12)

- 東近江NT邸 (14)

- 東近江O邸 (9)

- 東近江OK邸 (8)

- 東近江OY邸 (14)

- 東近江S邸 (19)

- 東近江MA邸リフォーム (3)

- 番外編

- カテゴリを追加

- 月別アーカイブ

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (6)

- 2014年9月 (4)

- 2014年7月 (4)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (6)

- 2014年4月 (13)

- 2014年3月 (11)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (6)

- 2013年12月 (1)

- 2013年11月 (8)

- 2013年10月 (6)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (2)

- 2012年11月 (2)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (3)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (5)

- 2012年6月 (7)

- 2012年5月 (7)

- 2012年4月 (13)

- 2012年3月 (11)

- 2012年2月 (14)

- 2012年1月 (16)

- 2011年12月 (19)

- 2011年11月 (15)

- 2011年10月 (18)

- 2011年9月 (18)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (43)

- 2011年6月 (22)

- 2011年5月 (26)

- 2011年4月 (32)

- 2011年3月 (20)

- 2011年2月 (5)

- 2011年1月 (33)

- 2010年12月 (30)

- 2010年10月 (17)

- 2010年9月 (30)

- 2010年7月 (12)

- 2010年6月 (9)

- 2010年5月 (37)

- 2010年4月 (18)

- 2010年3月 (24)

- 2010年2月 (13)

- 2009年12月 (25)

- 2009年11月 (19)

- 2009年10月 (10)

- 2009年9月 (28)

- 2009年7月 (8)

- 2009年6月 (3)

- 2009年5月 (3)

- 2009年4月 (23)

- 2009年3月 (14)

- 2009年2月 (15)

- 2008年11月 (19)

- 2008年6月 (11)

- 2008年4月 (22)

- 2008年3月 (22)

- 2008年2月 (1)

- 2008年1月 (1)

- 2007年12月 (2)

- 2007年11月 (5)

- 2007年10月 (6)

- 2007年9月 (8)

- 2007年4月 (9)

- 2007年3月 (17)